- TOP

- 波情報27

- ライブカメラ552 サーフィン波情報

- 湘南サーフポイント52

- 千葉サーフポイント89

- 関西サーフポイント58

- サーフグッズ紹介

- サーフボードの種類

- サーフボード各部位の名称と役割

- サーフボードの適正浮力表

- サーフボードのサイズ目安と選び方

- サーフボードの価格帯

- デッキパッドの役割・位置・貼り方・剥し方&おすすめ9選

- ボードケースの選び方&おすすめ7選

- フィンの種類と選び方(フューチャー・FCSⅡ)

- リーシュコードの選び方(長さ・太さ)・付け方

- ワックスの塗り方・落とし方&おすすめ5選

- ウェットスーツの種類と選び方&使用時期と適正水温の目安

- ラッシュガード

- ベスト・タッパー

- スプリング

- シーガル

- ロンスプ

- 2/3mmジャージフル・3/5mmフルスーツ

- セミドライスーツ

- 冬用サーフブーツ・グローブ・ヘッドキャップ

- インナー

- ワセリン

- ウェットボンドの使い方&おすすめ4選

- リーフブーツ

- サーフィンに必要な道具&持物チェックリスト

- 車に積んでおきたいサーフグッズおすすめ11選

- サーフグッズのプレゼントに最適なアイテム12選

- サーフィン情報

- サーフブランド一覧

- サーフィン動画

- サーフィン質問コーナー

- ABOUT US

- CONTACT

- 広告の掲載・スポンサー募集について

サーフィンの起源・発祥の地・歴史

サーフィンの起源には諸説あり、

ポリネシア諸島で漁の帰りに波乗りが自然に発生した説が有力ですが、現時点では定かではありません。

西暦400年頃にはサーフィンの原形が存在していたと考えられています。

発祥の地についても、

ハワイ・ニュージーランド・イースター島等のポリネシア広範囲の島々で古くから普及しており、

誰がどこで始めたのか定かではありません。

1778年にジェームス・クック船長がハワイを発見した時には、

既にハワイアンたちには国民的なアクティビティーとして普及していたと言われています。

この頃は、木の幹から削り出した大きくて重いサーフボードで波乗りを楽しんでいました。

ハワイの初代国王カメハメハⅠ世(1758-1819)は、優れたサーファーだったことが知られています。

1912年ストックホルムオリンピックと1920年アントワープオリンピックの100メートル自由形で優勝したハワイ出身のデューク・カハナモク(1890-1968)はサーフィンの愛好者で、世界中にサーフィンを広めた人物とされています。

日本での起源は、1964年6月10日の日刊スポーツで、

日本で初めてサーフィンしたのは加山雄三さんだと記事にされたようですが、

それより前にしていた人も沢山いるようです。

神奈川県が発祥の地と言われており、

第2次大戦後日本に駐留した米兵が神奈川県のビーチでサーフィンをしたのがきっかけという説があります。

日本では、この10年位でWEBでのサーフィン情報や波情報が広く知られるようになり、

波情報サイト等の普及で波を読む難しさが軽減され、

閉鎖的だったサーフィンの風土も、今では誰もが楽しめるようになってきたように感じます。

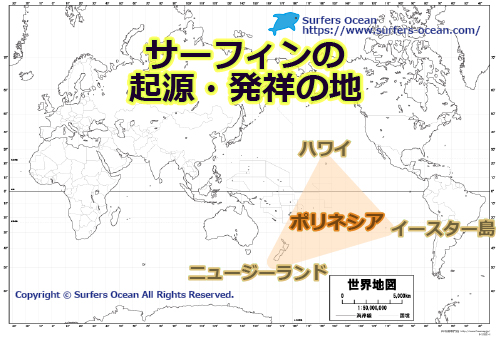

①🌊世界のサーフィンの起源・発祥の地

「少なくとも、

西暦400年頃にはサーフィンの原形のようなものが存在していたと考えられているが、

はっきりとは分かっていない。

南太平洋の島々に暮らし、航海術に優れた古代ポリネシア人が、

漁の帰りにボートを用いて波に乗る術(サーフィング)を知り、

そこから木製の板に乗る様になった、というのが最も有力な説とされている。

ポリネシアの海洋文化研究やホクレアの建造などの仕事で知られるベン・フィニーの研究によると、

サーフィンは広くポリネシア全域に普及しており、

東はイースター島、西はニューギニア、北はハワイ、南はニュージーランドに及んでいたとのことである。

古代ポリネシア民族については、

決闘した勇者たちの話や、

山の部族に嫁いだためにサーフィンができずに悲しんだ女性の話など、様々な話が伝わっている。

さらに、サーフィンは古代ポリネシア民族の儀式にまで登場するなど、

この文化の中心的存在にまで上り詰めていった。

ハワイのカメハメハ大王もサーフィンを嗜(たしな)んでいたと言われている。」

1778年にジェームス・クック船長がハワイを発見した時には、

既にハワイアンたちには国民的なアクティビティーとして普及していたと言われています。

このころは木の幹から削り出した大きくて重いサーフボードで波乗りを楽しんでいました。

ハワイの初代国王カメハメハⅠ世(1758-1819)は、優れたサーファーだったことが知られています。

「ヨーロッパ人で初めてサーフィンを目撃したのは、

イギリス人の探検家ジェームス・クック船長だと言われている。

クックは、タヒチとハワイでサーフィンを目撃し、

そのことを航海日誌に書き残している。

その後、これら島々にキリスト教宣教師たちなどヨーロッパ人が移り住むようになる。

宣教師たちは、布教にあたってポリネシアの文化は野蛮であるとみなし、

文明化を理由に彼らの文化の一部であったサーフィンを禁止し、

さらにサーフボードを取り上げて焼いてしまった。

こうして、ポリネシアにおけるサーフィンは近代において一度終焉(しゅうえん)を迎えた。

このように、水があれば泳がずに移動できる物を作ろうと思い舟ができたことや、

雪と傾斜があれば「滑ってみよう!」と思いスキー(現代スキーは除く)が生まれたことからも、

世界各地で自然発生的に起こったものであり、

起源の断定は不可能とする説もある。」

1912年ストックホルムオリンピックと1920年アントワープオリンピックの100メートル自由形で優勝した

ハワイ出身のデューク・カハナモク(1890-1968)はサーフィンの愛好者で、

世界中にサーフィンを広めた人物とされています。

②🌊日本のサーフィン発祥の地

「太平洋戦争後の1950年代、

在日米軍により日本にサーフィンが伝わったとされる前から波乗りをしていた人も多く、

実際に板子乗りをしている戦前の写真も存在する 。

江戸時代の文献に、庄内藩・出羽国領の湯野浜において、

子供達が波乗りをしている様子を綴った記述や、

「瀬のし」と呼ばれる一枚板での波乗りが行われたという記録が残っている。

すなわち、現在の山形県庄内地方が日本の波乗りの文献的な発祥の地と見なせる。

現在の形式の日本でのサーフィンの発祥の地は、

神奈川県藤沢市鵠沼海岸から茅ヶ崎市一帯、鎌倉市、千葉県鴨川市、岬町太東ビーチと言われており、

第2次大戦後日本に駐留した米兵がそれらのビーチでサーフィンをしたのがきっかけという説がある。」

③🌊日本のサーフィンの歴史

日本での起源は、

1964年6月10日の日刊スポーツで、日本で初めてサーフィンしたのは加山雄三さんだと記事にされたようですが、

それより前にしていた人も沢山いるようです。

神奈川県が発祥の地と言われており、

第2次大戦後日本に駐留した米兵が、神奈川県のビーチでサーフィンをしたのがきっかけという説があります。

1966年7月11日に第1回全日本サーフィン大会が千葉県鴨川市の鴨川海岸で開催されています。

日本では、この10年位でWEBでのサーフィン情報や波情報が広く知られるようになり、

波情報サイト等の普及で波を読む難しさが軽減され、

閉鎖的だったサーフィンの風土も、今では誰もが楽しめるようになってきたように感じます。

2020東京オリンピックでは、

サーフィンが追加種目として千葉県長生郡一宮町で行われ、

日本は女子の都筑有夢路選手の金メダルや、

男子では五十嵐カノア選手が銀メダルを獲得し大いに盛り上がりました。

WSL(ワールドサーフリーグ)にて開催されるCT(チャンピオンシップツアー)では、

ツアーのポイントにて世界ランキングが決められ、

毎年世界中で新たなスター選手が誕生しています。

世界では、ケリースレーターやロブ・マチャド、ミック・ファニング等の

レジェンド達がサーフシーンを牽引してきました。

近年では、日本からもCTに参加し結果を残せる選手がでてきた事で、

世界のトップアスリートと対等に争える技術の高さが証明され、

益々サーフィンの人気が高まっています。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

当ページが皆様のサーフィンライフのお役に立てれば幸いです。

関連ページリンク

波情報・ライブカメラ

サーフポイント

【月間70万PV・ユーザー数17万人!】

┣🌊茨城情報

┣📷🌊 大洗

┣📷🌊 大竹海岸

┣📷🌊 とっぷさんて下

┣📷🌊 平井

┗📷🌊 波崎

┣🌊千葉北波情報

┣📷🌊 飯岡

┣📷🌊 椎名内安太郎

┣📷🌊 作田・本須賀

┣📷🌊 片貝

┣📷🌊 豊海(不動堂)・真亀

┣📷🌊 白子・剃金・古所

┣📷🌊 一宮

┣📷🌊 釣ヶ崎(志田下)

┗📷🌊 太東

┣🌊千葉南波情報

┣📷🌊 御宿

┣📷🌊 部原

┣📷🌊 和田(Js前・白渚・大原・花籠)

┣📷🌊 千倉・千歳

┣📷🌊 平砂浦

┗📷🌊 内房(富津・岩井・原岡)

┣🌊湘南波情報

┣📷🌊 逗子海岸

┣📷🌊 鵠沼海岸

┣📷🌊 辻堂海岸

┣📷🌊 茅ヶ崎海岸

┣📷🌊 平塚・大磯海岸

┗📷🌊 吉浜(湯河原)

┣🌊伊豆波情報

┣📷🌊 静波

┗📷🌊 御前崎

┣🌊伊良湖波情報

┣🌊伊勢志摩波情報

┣🌊和歌山波情報

┗📷🌊 磯ノ浦

┣📷千葉ライブカメラ

┣📷湘南ライブカメラ

┣📷伊豆ライブカメラ

┣📷東海ライブカメラ

🏄♂️サーフグッズ紹介

🏄♂️サーフィン情報

🏄♂️サーフブランド一覧

🎞️サーフィン動画

当サイトはリンクフリーです🐬

【Xアカウント:https://twitter.com/surfers_ocean】

ご意見・ご要望等お気軽にご連絡ください